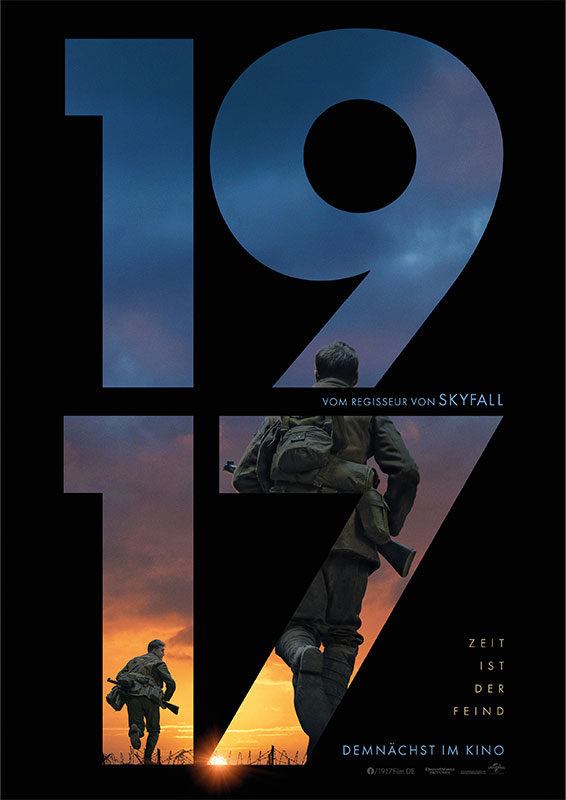

Was soll man über einen Weltkrieg schon erzählen, selbst über den 1. Weltkrieg wie im Falle von 1917 von Sam Mendes? Wie soll man, wie kann man einen Filmplot erzählen angesichts eines Grauens, das jeden Plot leicht ins Kitschige und Unangemessene abgleiten lässt?

1917 macht in der Beziehung alles richtig: Man fügt dem Krieg möglichst wenig ablenkende Erzählung hinzu – tut der Historie keine Schande durch Verunglimpfung und Banalisierung an, sondern bleibt mit einem Minimal-Plot beim Kern der Sache und verlässt sich ganz auf das Schauen, Hören und Staunen. Und entfesselt etwas Unglaubliches. Realistischer ist Krieg wohl noch nie in dieser Länge gezeigt worden.

Denn dies sind die größten Stärken des Films: Schauwerte, Ausstattung und vor allem eine enorme Kameraleistung, wie man sie so noch nie im Kino gesehen hat, die einen knapp 2 Stunden atemlos in die Sitze drückt und Schrecken, Ohnmacht und Wahnsinn des 1. Weltkriegs brillant und atemberaubend einfängt und erlebbar macht.

Oscar-Preisträger Sam Mendes tut mit seinem oscar-gekrönten Kameramann Roger Deakins alles, um den Film zu einem unmittelbarem Erlebnis zu machen: Er erzählt 1917 in Echtzeit, ohne erkennbare Schnitte. Zwei Stunden im Film und zwei Stunden im 1. Weltkrieg. Wie die beiden Protagonisten wissen auch die Zuschauer außer von ihrem Auftrag und den Konsequenzen bei seinem Scheitern nicht, was auf sie zukommt, und das sogar buchstäblich. Zeitweise fühlt man sich fast wie in einem Videospiel, zuckt zusammen, geht in Deckung, reckt den Hals, um gespannt zu sehen, was da auf einen wartet. Wir sind als Zuschauer unmittelbar beteiligt. Wir sitzen nicht einfach nur da und schauen zu. Indem wir schauen, hören, fühlen, sind wir Teil der Handlung. Das nimmt einen mit, keine Frage.

Dass der Film aussieht wie eine zweistündige Nonstop-Kamerafahrt, ist so außergewöhnlich wie genial. Sechs Monate musste geplant und geprobt werden, bevor man überhaupt mit dem Drehen beginnen konnte. Natürlich wurde der Film nicht an einem Stück gedreht, sondern in Blöcken, die dennoch jeweils um die 10 Minuten lang waren, manche noch länger, deren Zusammenschnitte durch geschickte Objekte im Bild kaschiert wurden. Das zaubert Eindrücke auf die Leinwand, die sich einbrennen. Die nächtliche Ruinenstadt im Licht von Leuchtkanonen zur plötzlich aufbrechenden Musik von Thomas Newman. Die brennende Kirche in der Ortsmitte: Das muss man im Kino sehen, um es zu glauben.

Was Steven Spielberg in den ersten 30 Minuten seines Klassikers Der Soldat James Ryan gelang, die Nähe, die Unmittelbarkeit, das namenlose, wortlose, maßlose Grauen und Entsetzen ohne Spannungs- und Handlungsbogen bis auf den reinen Impuls des Überlebenskampfes, gelingt Mendes fast über die ganze Filmlänge auf ähnliche Weise. Dabei geht er nicht so blutrünstig zu Werke wie Spielberg in dem schockierenden, über alle Maßen grausamen Auftakt seines Klassikers. Doch zimperlich geht es hier auch nicht zu. Da sieht man zu, wie ein Soldat versehentlich seine Hand auf eine Leiche legt und bis zu den Innereien durchstößt. Da starrt ein halb verwestes Gesicht mit geöffnetem Mund aus dem Schlamm.

Überhaupt Schlamm: Man kann sich kaum vorstellen, wie viele Farben und Nuancen Schlamm und Erde haben können. Wohin man sieht, nur Dreck, Tod und Verwüstung. Jede Blüte, jedes Blatt, dass sich in diese Vernichtung verirrt, ist Inbegriff von Schönheit.

Familie und Freunde, sprich alles, was man Vergangenheit nennt, haben die Soldaten in diesem Krieg nicht. Nicht ohne Grund haben die beiden Hauptpersonen erst am Schluss Vornamen. Vorher zählt nur der Moment des Überlebens.

Dass mit 1917 von Sam Mendes nun endlich auch der 1. Weltkrieg ein filmisches Denkmal erhält, ist bitter nötig. Und dass es ein so brillanter ist, äußerst erfreulich.