Ende 1999 zündete Regisseur David Fincher eine Bombe namens Fight Club und brachte damit das ausgehende Jahrzehnt auf den Punkt. Es war eine ebenso gallige wie wütende, brillante Satire als intellektuelle filmische Abrechnung und vielschichtige Demontage zahlreicher Mythen. Heraus kam nicht nur eine Art von Kommentar zur sogenannten Männlichkeit, sondern einer der intelligentesten, zynischsten Filme der letzten Dekaden. Fincher wuchs filmisch dabei über sich hinaus und fordert vom Publikum viel – weiten Teilen auch zu viel. Das zeugt von Mut.

Zunächst einmal: Fight Club ist in erster Linie eben kein Thriller – sondern eine lupenreine und knallharte Satire, die in der Wahl ihrer Mittel ans Äußerste geht. So wird von vielen meist männlichen Fans gerne übersehen, dass Fight Club sich eben nicht am Schicksal von Männern im Zeitalter des Kapitalismus abarbeitet – sondern an deren fehlgeleitetem Selbstbild, das hilfloses Selbstmitleid in Männerklischees umleitet und in gewalttätigem Chaos endet.

All die Kapitalismuskritik, all die Systemkritik, all die Gesellschaftskritik sind zwar reale Zutaten in dieser Satire, doch im Endeffekt geht in es Fight Club um ganz etwas anderes: Das gefährliche Potenzial von Mitläufertum und unbedingtem Gehorsam unter eine Führerrolle. Anstatt also dem Dilemma des modernen Mannes ein Denkmal zu setzen, macht sich Fight Club darüber lustig und spielt die gefährlichen Auswirkungen bis über den Schmerzpunkt hinaus durch.

Wer Fight Club also deswegen bejubelt, weil hier endlich einmal das Thema Männlichkeit im Kapitalismus behandelt wird, geht dem Film in die Falle.

Fight Club ist zudem einer dieser sogenannten »Mindfuck«-Filme, die sich, wenn man am Ende ist, zum sofortigen Wiederansehen empfehlen. Denn klar ist, dass all die Feinheiten und das inszenatorische Geschick erst beim mehrmaligen Ansehen zur vollen Entfaltung kommen.

Fight Club ist unzweifelhaft einer jener Filme, die man entweder verehrt oder verabscheut – und so stehen sie bis heute gegenüber: Jene, die den Film lieben und jene, die ihn leidenschaftlich hassen. Jene, die Zugang zur Geschichte haben und jene, denen sich dieser Zugang schon aus ästhetischem Blickwinkel verschließt, immerhin geht es hier äußerst hart zur Sache. Das Rüde, Grobe des Films und die satirischer Überhöhung sind dazu gemacht, abzuschrecken, und das ist auch der Plan.

»Die Männer« sind hier seelische Wracks, denen die Phantasie und die Kraft fehlen, sich außerhalb von klischeehaften Kämpfen lebendig und verstanden zu fühlen. Sie sind verkrüppelte Emotionszombies – und Weicheier. Denn all die Gewalt und die Wut sind Ausdruck ihres Unvermögens, sich als Individuum wahrzunehmen. Stärke generieren sie nur in Gruppen Gleichgesinnter, deren wohlklingende Parolen sie nachbeten, und denen sie sich bis zur völligen Selbstaufgabe unterordnen. Verantwortung zu übernehmen ist bei diesen satirisch verfremdeten Muttersöhnchen nicht so angesagt. Lieber schalten sie auf Kollisionskurs und machen einfach alles platt, was ihnen gegen den Strich geht, anstatt sich auf erwachsene Weise mit den häufig ganz folgerichtig analysierten Problemen auseinanderzusetzen.

Am Ende ihrer Logik steht: Mutti hat Schuld, notfalls auch Papi, der nie da war. Sie sind Produkte eines – zugegebenermaßen – kranken Gesellschaftssystems, die verlernt haben, auf eigenen Beinen zu stehen und dadurch nur dem vertrauen, was man ihnen als „männlich“ eingeredet hat. Die Wahrheiten sind so einfach wie die Schlüsse, die die sie ziehen.

Vor diesem Hintergrund ist der charismatische Tyler Durden, der seinen Adepten und zahlreichen, meist männlichen Zuschauern aus der Seele spricht, ist im Grunde: Ein Schlappschwanz, der die Schuld an seiner Misere stets bei anderen sucht und genau dabei stehen bleibt. Als Kompensation dienen ihm im ersten Schritt Kalauer, die höchstens präpubertär sind: Pornofotos in die Filmrollen von Kinderfilmen schneiden (huuiui), in das Essen reicher Kundschaft pinkeln (nanana) – im zweiten Schritt bleibt das Niveau gleich niedrig, wird jedoch ungleich gefährlicher, wenn der reflexhafte Griff in die Klischeekiste dessen erfolgt, was »Mann« tun muss, um »als Mann« zu gelten. In der simpel gestrickten Welt von Tyler Durden heißt das; Faustkämpfe, grobe Gewalt, am Ende Chaos und Revolution.

So sehr man auch seine Zivilisationskritik teilen mag, so armselig ist Durden in der Wahl seiner Gegenmittel. Dies ist der eigentliche Faustschlag, den der Film gibt: Erst macht er den gewillten Zuschauer zum zustimmenden Mittäter, um ihm dann den Wahnsinn vor Augen zu führen, der daraus resultiert. Die Entwicklung von zivilisationverkrüppelten Existenzen in herrschaftsverkrüppelte Mitläufer ist beängstigend kurz – im Jahr 2020 sieht man das deutlich und erkennt: Heutzutage ist der Film noch aktueller und wichtiger geworden.

Das Drehbuch hält sich in weiten Teilen eng an die Romanvorlage von Chuck Palahniuk, und das ist gut so. Palahniuk ging 1995 mit seiner Romanvorlage bereits in die Vollen – Finchers Film geht noch weiter. So zelebriert er den Sarkasmus der Geschichte, wie er gerade im Finale das Ende des Buches noch ein Stück knalliger macht. Außerdem schafft es der Film genialer, dem Publikum beim ersten Mal den Boden unter den Füßen wegzureißen.

Als Bombe nutzte auch Hollywood-Star Brad Pitt den Film. Der in den späten 90ern im Höllenkreis des Frauenschwarms brillierende Pitt lockte Scharen an weiblicher Zuschauerschaft in die Kinos, nur um sie in Scharen während des laufenden Films entsetzt aus den Kinos zu vertreiben. Pitt negierte alles, für was er damals stand.

Dass ein derart gegen den Strich gebürstetes, wütendes und wildes Werk wie Fight Club nicht zuletzt der hohen Altersfreigabe wegen kein großer Erfolg werden konnte, war abzusehen. Die Kritik indes jubelt seit nunmehr seit über 20 Jahren – Fight Club rangiert seit jeher in den obersten Rängen der besten Filme aller Zeiten. Zu Recht.

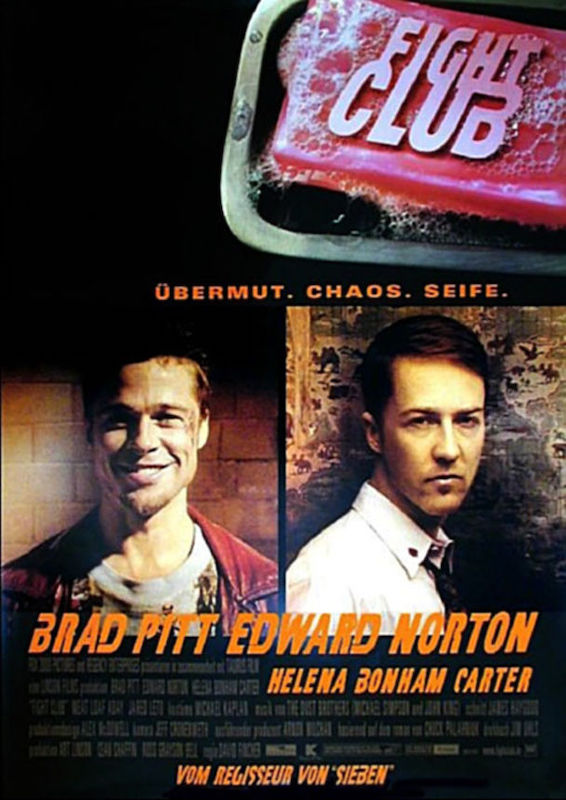

Fight Club

USA 1999

Regie: David Fincher

Mit: Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter, Jared Leto, Meatloaf

Produktion: Twentieth Century Fox

Länge: 140 Minuten

FSK 18